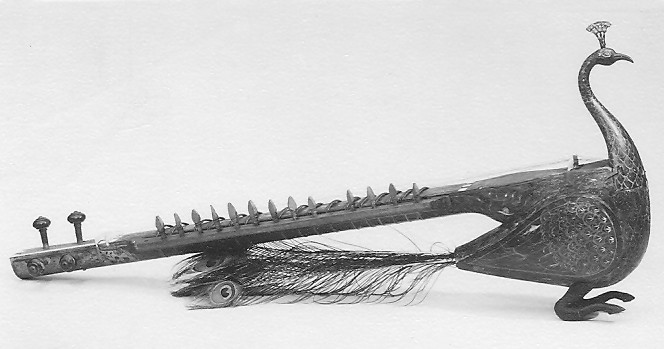

这件印度弓弦乐器名为Taūs,源于波斯语“孔雀”,又称mayuri vina(“孔雀琴”)。其造型如一只昂首的蓝孔雀,羽毛真实而轻盈地垂落于琴身一侧,四根主旋律弦与十五根共鸣弦内嵌其中。孔雀是音乐女神萨拉斯瓦蒂(Sarasvatî)的神圣坐骑,这种琴常用于十九世纪宫廷中,吟唱宗教颂歌与爱情诗。

然而,比其形制之美更值得回味的,是它背后那场关于“演化”的反叛。在我们熟知的达尔文自然选择理论中,唯有强壮、适应、隐匿者方可存活。但孔雀尾羽却是异类——巨大、夺目,导致行动迟缓,几乎是生存的累赘,却偏偏代代相传、愈加张扬。为此,达尔文曾坦言:“每当我看到雄孔雀的尾屏,就觉得难受!”

终于,他提出了另一条路径:性选择——有些特征的存在,仅仅是为了“取悦”,而非“生存”。

这是一个危险而迷人的观点:美,可能源于任性。它不为效率、不代表健康,甚至未必关乎繁殖,而仅仅是出于——“我喜欢”。

在《美的进化》一书中,普鲁姆试图复活这一“达尔文的危险理论”:审美,不是自然选择的“仆人”,而是一股独立于生存的演化力量。雌性,尤其在鸟类中,不是被动筛选最优基因的机器,而是主动的审美者——她选择什么,世界就会逐渐变成什么。选择那些尾羽最长、颜色最艳、甚至最“不实用”的伴侣,这是一种创造性的偏爱,而非理性的投注。

在孔雀琴上,我们也看到这种“任性”的痕迹:用最不实用的方式,表达最深的倾慕;用羽毛与光泽,取悦神明与人心。

这种任性,本质上是一种自由。它挑战了“万物皆为基因”的冷峻论调,也为我们打开了一个新的思考维度:人类的爱与美感,或许也不总是出于某种目的,而是源于对“无用之用”的痴迷——那些无用的诗句、多余的饰物、不被期待的偏爱……才构成我们最真实、最有趣的自己。

你是否也曾,为某种“毫无必要”的美而深深着迷?你是否也相信,不是一切都必须有用,才值得存在? ♡

______

Taūs(mayuri),19世纪,印度,木材/羊皮纸/金属/孔雀羽毛,长115.5cm×宽15cm,弓弦有品拨弦类琵琶,现藏于美国大都会艺术博物馆

博物馆解读·Museum Interpretation(点击展开)

这种在19世纪印度宫廷风靡的弓弦乐器融合了多种本土弦乐器的特点:琴身取自萨朗吉(sarangi),品丝与琴颈则借鉴了西塔琴(sitar)。它配有四根旋律弦和十五根共鸣弦,在为宗教民歌伴奏时,所有琴弦会共同震颤共鸣。孔雀作为音乐女神萨拉斯瓦蒂(Sarasvatî)的坐骑,在印度诗歌中常被用作求爱的隐喻意象。

孔雀の尾:美しさは気まぐれから?|インドのリュート(19世紀)

この弓弦楽器の名前は「タウス(Taūs)」といい、ペルシャ語で「孔雀(くじゃく)」という意味です。また、「マユリ・ヴィーナ(mayuri vina)」とも呼ばれます。堂々と首を上げた青い孔雀の形をしていて、本物のような羽が楽器の片側にふわりと垂れています。弦は主旋律用が4本、共鳴弦が15本。孔雀は音楽の女神サラスヴァティの神聖な乗り物とされ、この楽器は19世紀の宮廷で宗教歌や恋の詩を奏でるために使われていました。でも、形の美しさだけではありません。この楽器の奥には、「進化」に逆らうような物語が隠れています。ダーウィンの自然選択理論では、強くて環境に適応できるものが生き残るとされていますが、孔雀の尾は例外です。大きくて目立ち、動きにくく、生存には不利なはずなのに、世代を超えて受け継がれ、ますます派手になっています。ダーウィンはこう言いました。「オスの孔雀の尾を見るたびに、気分が悪くなる」と。そして彼はもう一つの考え、「性選択」を提案しました。「生き残るため」ではなく、「魅せるため」に存在する美がある、という考え方です。この考えは少し危険だけど、魅力的です。「美しさは気まぐれ(わがまま)から生まれるかもしれない」。それは効率的でも、健康的でも、子孫繁栄のためでもなく、ただ「好きだから」選ばれるもの。美しさは、自然選択に従うだけではない、独立した進化の力なのです。孔雀琴にも、その「気まぐれ」が見えます。実用的とは言えないけれど、深い愛や祈りが込められているのです。こんな「わがまま」こそ、本当の自由かもしれません。すべてが遺伝子のためではないとしたら――。人間の愛や美しさも、「役に立たないもの」に惹かれる心から生まれるのかもしれません。意味のない詩、余計な飾り、予想外のこだわり……。それが、私たちの本当で、一番面白い部分ではないでしょうか。あなたも、「必要のない美しさ」に心を奪われたことがありますか?すべてが役に立たなくても、存在する価値があると、信じていますか?

The Peacock’s Tail: Beauty, Born of Defiance|Indian Lute, 19th Century

This bowed string instrument is called Taūs, meaning “peacock” in Persian, also known as mayuri vina or “peacock lute.” Shaped like a proud blue peacock, with delicate feathers cascading from its side, it carries four main melody strings and fifteen sympathetic ones. The peacock, sacred mount of the music goddess Sarasvatî, made this instrument a favorite in 19th-century royal courts for singing hymns and love poems. But beyond its stunning form lies a quiet rebellion against evolution as we know it. In Darwin’s theory of natural selection, survival belongs to the strong, the adaptable, the discreet. Yet the peacock’s tail is the opposite: large, showy, cumbersome. It seems impractical—even detrimental—yet it endures, even grows more extravagant over generations. Darwin famously confessed, “The sight of a peacock’s tail makes me sick!” Eventually, he proposed a second theory: sexual selection—some traits exist not for survival, but simply to attract. It’s a dangerous yet thrilling idea: beauty may arise not from utility, but from desire. In The Evolution of Beauty, Richard Prum revives this “dangerous Darwinian theory”—that aesthetics is a force independent of natural selection. Female birds, for example, are not just passive filters of the best genes; they are choosers. What they choose reshapes the world. They may prefer mates with the longest tails, the brightest colors—even the least practical traits. This is not rational investment, but creative preference. The Taūs, too, bears this defiant spirit: an impractical form used to express the deepest affection—to please gods and hearts alike through feathers and shine. This kind of defiance is, at its core, a form of freedom. It challenges the cold logic of “everything for the genes,” and offers us another lens: perhaps human love and our sense of beauty aren’t always about purpose. Maybe they arise from our obsession with the seemingly unnecessary—those useless verses, extra ornaments, unexpected affections… They may be what reveal the most authentic, most delightful version of who we are. Have you ever been enchanted by something completely “unnecessary”? Do you believe that not everything needs to be useful to deserve its place in the world?

您必须登录才能发表评论。