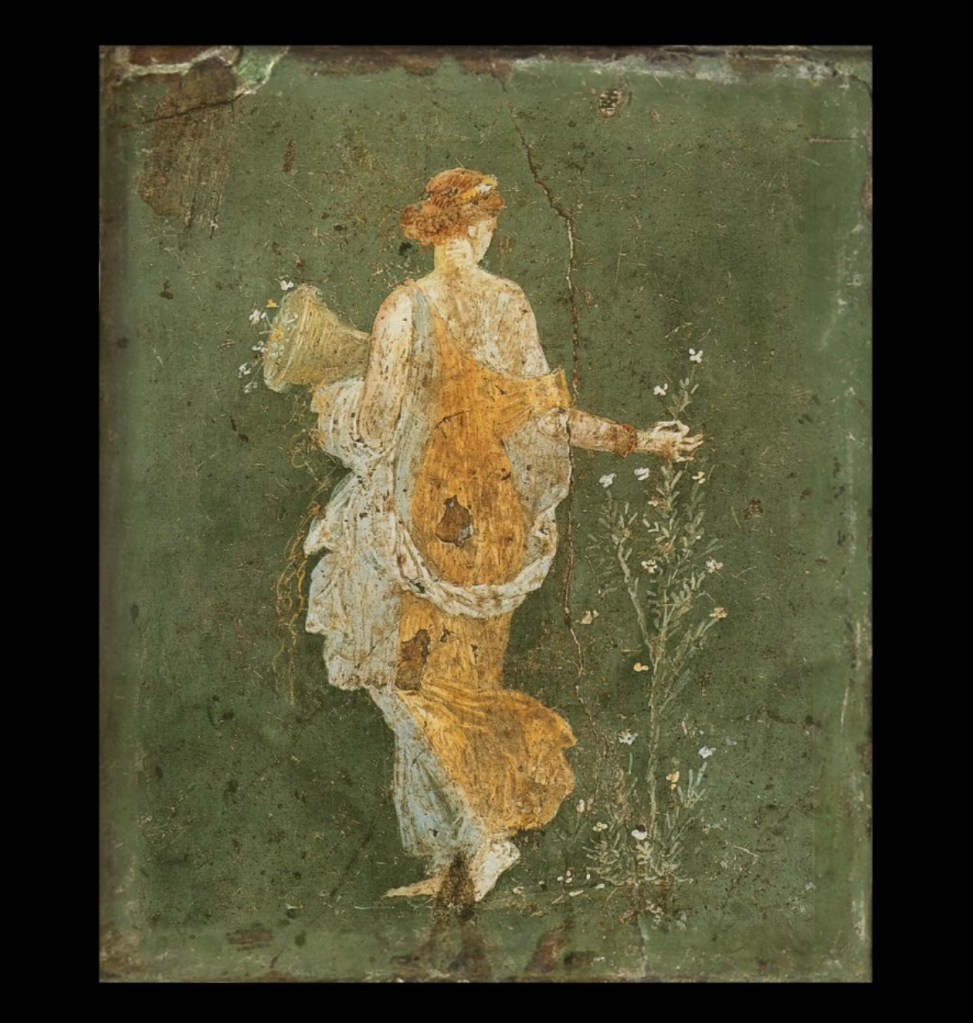

在Tiffany Studios尚未以彩色花卉玻璃成名之前,曾创制过这样一盏低调而异域的灯——形如古老的油灯,结构却前所未见,彷佛来自另一个时空的文明。

灯体为Tiffany独创的Favrile吹制玻璃,讲究“自然生成”的流动肌理,莹润如脂,似晚风掠过湖面留下的漾影,温柔且不失生机。

灯罩上的螺旋与吊珠,承袭东方“涡卷”与“串珠”的传统,象征光的波动与韵律,未竟的余音。

底座卷足间,嵌有佩斯利纹的釉彩宝石,结合了植物、水滴与弯月的轮廓,寓意生命、灵性与延续。这一纹饰源于波斯,流经印度、伊斯兰世界,最终落脚于19世纪欧洲,成为维多利亚时代贵族生活里熟悉的意象。

从伊斯兰文化的几何严谨,到印度文明的曲线丰盈,再到西方表达的理性克制——这盏灯安静地诉说着文明之间的融会贯通。在电光尚未普及、夜晚依然幽深的年代,它并非为了照亮一切,而是静静陪伴着人们度过一段又一段珍贵的时光。

人们对于异域风情的喜爱,并非出于偶然;未必是为了逃避现实,也不只是出于猎奇心理,而是一种缓慢而真切的靠近——靠近那些未曾亲历却深感熟悉的美好事物。

当我们穿透表象走向彼此,便会发现:人对美有所共鸣,对温柔长存记忆,对真实总愿亲近;而这些人性深处的认同,并不会因文化差异而有所阻隔。

我们以为是在看见他者,其实,是更完整地看见了自己。

♡

______

台灯,Tiffany Studios (1902–32),制作于1895-1898,Favrile吹制玻璃/青铜(施有古铜色处理),53.7×46.4厘米,灯体刻有“TIFFANY STUDIOS / NEW YORK”字样及公司标志,美国大都会艺术博物馆收藏

博物馆解读·Museum Interpretation(点击展开)

这盏台灯是Tiffany Studios最早期的作品之一,约在1895至1898年间制作,比品牌后来以彩色玻璃花卉灯罩成名的时期更早。它最为特别之处,是灯体中央使用了吹制的Favrile玻璃油槽(oil font)——这是Louis Comfort Tiffany在实验吹制玻璃的初期阶段所做的尝试。这盏灯结合了多种材质与异国图案,展现出Tiffany一贯的创造性精神。灯罩上的青铜饰边含有伊斯兰风格的几何装饰,底座装饰着类似“佩斯利纹”(paisley)的琉璃宝石,这种装饰也曾出现在他为著名藏家Havemeyer夫妇住宅设计的室内方案中。

原文の静けさが、言葉を変えても残りますように。

May the quiet tone of the original stay intact, even in other languages.

異国の琉光、そっと寄り添う光|Tiffany 初期の吹きガラスランプ|19世紀末

Tiffany Studios が彩色ガラスの花ランプで名を馳せる以前、こんな一つの静かで異国的なランプを生み出していました。古い油灯を思わせる形に、見たことのない構造——まるで時空を越えて届いた、もう一つの文明の記憶のようです。本体には、Tiffany 独自の Favrile 吹きガラスが用いられ、自然に生まれたような流れの模様と、うるおいのある艶が特徴です。それはまるで、夕風が湖面をなでた後に残る、静かな揺らぎのよう。柔らかく、けれど、確かな生命感を宿しています。ランプシェードの螺旋と垂れ飾りは、東洋の「渦巻き」と「連珠」模様の系譜を引き、光の波、音の余韻、そして時の流れを思わせます。巻き脚の根元には、ペイズリー柄の釉彩ガラスが埋め込まれています。植物、水滴、三日月が重なるこの文様は、生命や霊性の象徴とされ、ペルシャに始まり、インド、イスラム圏を経て、19世紀ヨーロッパでは、貴族の生活を彩る馴染みの意匠となっていきました。幾何学の厳密さを持つイスラム、曲線の豊かさを重んじるインド、理知的な抑制を重ねる西洋——このランプはそれらを、静かに、一つに結びつけています。電灯がまだ普及していなかった時代、夜の深さは今よりずっと濃く、確かなものでした。その中でこの灯りは、何かを照らすためというより、ただそばにいてくれる存在だったのかもしれません。人が異文化に魅かれるのは、決して偶然ではありません。現実から逃れるためでも、単なる珍しさへの反応でもなく——それは、まだ体験していないのに、なぜか懐かしいものへの、ゆっくりとした、誠実な接近です。表層を超えて互いに近づいていくとき、私たちは気づくでしょう。人は、美に心を動かされ、やさしさを覚えていて、真実には、やはり近づきたくなるということを。異なる文化に触れているようで、実は、自分の奥にある何かを、そっと見ているのかもしれません。

Exotic Glow, Gentle Companion|Tiffany Early Favrile Glass Lamp|Late 19th Century

Before Tiffany Studios became known for its colorful floral lamps, it created pieces like this—subtle, foreign, and quietly extraordinary. Its form resembles an old oil lamp, yet its structure is unlike anything familiar—as if it arrived from another time, another world. The body is made of Tiffany’s own Favrile glass, celebrated for its natural flowing texture and soft, almost living sheen—like the ripple left by evening wind across a still lake: gentle, but full of breath. The shade features spirals and hanging beads, echoing Eastern “whorl” and “bead-string” patterns—motifs that speak of waves of light, rhythm, and echoes left behind. At the base, paisley-shaped enamel jewels are inlaid—a pattern merging leaves, water drops, and crescent moons. It originated in Persia, passed through India and the Islamic world, and settled in 19th-century Europe as a familiar sign of quiet elegance in aristocratic homes. From the geometric order of Islam, to the flowing lines of India, to the restrained clarity of the West—this lamp unites them not loudly, but softly, in quiet coexistence. In an age when electric light was rare and the night was still real, this lamp did not seek to illuminate all things. Instead, it stayed nearby—a small source of warmth and presence. Our love for distant cultures is no accident. It is not always about escape, nor simple curiosity, but something slower, something truer—a gentle approach toward things we have never learned, yet somehow already understand. And when we pass beyond appearances and truly draw near, we begin to see—that the way we respond to beauty, the way we remember tenderness, and our longing for something true, are not divided by culture. We thought we were seeing the other. But maybe, we were finally seeing ourselves.

您必须登录才能发表评论。